Les fondements des Supplemental Environmental Projects et leur rôle dans la durabilité

Les Supplemental Environmental Projects (SEP) trouvent leur origine dans la législation américaine à la fin des années 1980 pour encourager les pollueurs à compenser leurs infractions environnementales par des actions concrètes. Ces projets vont bien au-delà de la simple conformité réglementaire en finançant ou en exécutant des initiatives qui réparent ou préservent l’environnement. Quand tu découvres cette approche, elle rappelle qu’on peut agir autrement en combinant responsabilité et créativité.

En pratique, les SEPs répondent à trois volets : la dimension écologique pour renforcer la santé des écosystèmes, la dimension sociale pour soutenir les communautés locales et la dimension économique pour créer de la valeur durable. Lors d’une balade en forêt, la vue d’un sol nu a rappelé qu’« Il n’y a pas de petit geste quand on est huit milliards à les faire » : un arbre planté ici peut inspirer tout un quartier.

Parmi les actions courantes on retrouve :

- La restauration de zones humides et la qualité de l’eau potable.

- La plantation d’arbres et la création de corridors écologiques.

- L’installation de systèmes d’éclairage à faible consommation d’énergie.

- Le développement de solutions de compostage ou de recyclage.

- L’éducation et la sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques.

Ces projets naissent souvent d’un accord entre une entreprise, tel que Veolia ou Suez, et une autorité de régulation environnementale. Au lieu de verser une simple amende, l’entité s’engage à financer ou réaliser une action positive. En France, cette démarche s’inscrit parfois dans le cadre de conventions spécifiques, inspirées des pratiques américaines.

Pour les porteurs de projets, il est utile de maîtriser les notions de base avant de s’engager. Une formation dédiée, comme la Licence Pro Protection de l’Environnement, permet de comprendre les enjeux juridiques et techniques. Cette approche te donne les clefs pour proposer des SEPs pertinents, valorisés et facilement audités par les autorités.

En impliquant les communes, les associations de quartier, et les agriculteurs, les SEPs peuvent devenir de véritables dynamos locales. Par exemple, une exploitation agricole a collaboré avec Danone pour installer des haies champêtres, améliorant la biodiversité et réduisant l’érosion. Ce type de partenariat t’invite à voir la durabilité comme un tissage de compétences et de talents.

En Europe, même si les SEPs ne sont pas toujours désignés sous ce nom, on retrouve la même dynamique via les initiatives extra-légales et des partenariats public-privé. Sous l’impulsion du Green Deal européen, de grandes entreprises comme EDF ou TotalEnergies expérimentent des programmes d’agroforesterie ou de dépollution revisitée. Ces démarches complètent les réglementations, sans jamais remplacer l’obligation de respect des seuils légaux.

À l’échelle de chacun, on peut aussi créer son mini-SEP personnel. Installer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation constitue un acte qui dépasse la simple économie d’énergie. En explorant les conseils de photovoltaique & autoconsommation, tu t’engages dans une démarche qui profite à la planète et à ton budget. La persévérance dans ces petits actes porte ses fruits, au même titre que les projets à grande échelle. Ce que l’on fait avec amour a toujours plus d’impact.

Mécanismes de mise en œuvre des SEPs : exemples et bonnes pratiques

Pour qu’un Supplemental Environmental Project prenne vie, plusieurs étapes de vérification, de négociation et de suivi sont indispensables. Que tu sois une collectivité, une PME ou une multinationale, il faut bâtir un dossier solide qui démontre l’impact environnemental positif du projet et sa viabilité à long terme.

Étapes clés pour développer un SEP

Avant toute chose, il est utile de suivre un chemin balisé :

- Identification de l’infraction : comprendre la nature du manquement pour déterminer un projet adapté.

- Proposition de projet : imaginer une initiative qui compense l’impact, par exemple la création de zones humides ou la réduction de déchets auprès d’Air France lors de ses escales.

- Négociation avec l’autorité : échanger avec l’agence de l’eau, la DREAL ou un équivalent local pour valider le périmètre et le budget.

- Montage financier : établir un budget détaillé incluant le coût des études, de la main-d’œuvre et du suivi, parfois appuyé par des Groupes Solutions Bas Carbone.

- Exécution et reporting : lancer les travaux ou les actions, puis documenter l’avancement à l’aide de photos, de relevés ou de rapports périodiques.

- Audit et validation finale : soumettre un rapport de fin de projet pour obtenir la reconnaissance officielle et la levée éventuelle de parties de l’amende.

Chaque SEP peut viser des objectifs variés : économiser l’énergie, restaurer un milieu naturel ou sensibiliser un public. Le tableau ci-dessous récapitule quelques grandes catégories et leurs bénéfices phares :

| Type de SEP | Objectif principal | Exemple concret |

|---|---|---|

| Restauration d’habitat | Augmenter la biodiversité | Création de haies champêtres avec Saint-Gobain |

| Réduction des déchets | Diminuer la mise en décharge | Compostage des biodéchets pour Carrefour |

| Efficacité énergétique | Réduire la consommation | Installation de LED dans un siège de Renault |

| Sensibilisation | Informer et former | Ateliers pratiques chez L’Oréal |

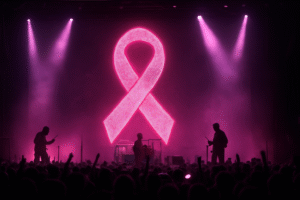

Dans cette photo, on imagine une équipe soudée plantant des arbres au bord d’une rivière pour compenser des rejets industriels :

Avant de démarrer, plusieurs critères permettent d’affiner ton choix :

Critères de sélection et de validation

- Pertinence environnementale : l’action doit corriger spécifiquement le dommage identifié.

- Durabilité : privilégier les projets qui génèrent un bénéfice sur plusieurs années.

- Mesurabilité : mettre en place des indicateurs de suivi précis (kgs de CO₂ évités, biodiversité restaurée, etc.).

- Acceptabilité sociale : s’assurer que les habitants du territoire soutiennent la démarche.

- Transparence financière : fournir un budget clair et soumis à audit externe.

Adopter ce fonctionnement te permet de concilier rigueur juridique et imagination écologique. Chaque étape compte, du plan financier jusqu’à la dernière pelle en terre. Et si on ralentissait un peu, juste pour mieux sentir le vent dans les feuilles ?

Études de cas d’entreprises engagées dans des projets environnementaux complémentaires

Tant d’entreprises de renom s’emparent des Supplemental Environmental Projects pour renforcer leur bilan vert et laisser une empreinte positive. Tu verras comment les grandes marques françaises réinventent la sanction en véritable levier de régénération, de Veolia à Carrefour. Une anecdote surprenante raconte qu’un collaborateur a remarqué l’heure miroir 04h04 juste avant une réunion de lancement de SEP : un signe de la nature pour nourrir l’inspiration.

- Veolia a financé un programme de filtration naturelle de bassins pour restaurer la qualité de rivières affectées par des rejets industriels.

- Suez a installé des stations de tri et de recyclage dans des écoles, sensibilisant ainsi les jeunes générations.

- EDF a lancé un SEP pour l’érosion des berges le long d’un canal hydroélectrique, en plantant plus de 5 000 arbres.

- TotalEnergies s’est engagé dans la restauration de mangroves côtières afin de stocker du carbone et protéger la faune.

- L’Oréal a mis en place des ateliers sur la beauté durable, avec un volet plantation de plantes aromatiques dans les jardins partagés.

- Danone a converti une filière de pots de yaourt en bioplastique compostable, réduisant significativement ses déchets plastiques.

- Saint-Gobain a isolé gratuitement plusieurs écoles de zone rurale, diminuant leur consommation énergétique de 30 %.

- Air France a récupéré la chaleur des moteurs au sol pour alimenter en électricité une partie de ses terminaux.

- Renault a financé des bornes de recharge solaire dans des parkings publics, accélérant la mobilité électrique.

- Carrefour a développé des rayons « zéro déchet » et un SEP pour redistribuer les invendus à des associations.

Ces projets illustrent la diversité des champs d’action possibles.

Collaboration Veolia et Suez : eau et recyclage pour tous

Sur une rive urbaine fragile, Veolia et Suez ont uni leurs forces pour concevoir une station conjointe de traitement naturel des eaux usées. Au-delà de l’aspect technique, ils ont organisé des visites pédagogiques pour les écoliers du quartier, associant sensibilisation et action concrète. Les retours ont montré une baisse de 40 % des polluants dans la rivière en un an.

Le secret de cette réussite ? Une gouvernance partagée, où chaque acteur, y compris la mairie, suit un planning clair et mesure l’évolution des indicateurs. L’approche a été saluée par le réseau d’aides au territoire et reprise dans d’autres métropoles.

Air France et Renault : mobilité décarbonée et récupération d’énergie

Air France a transformé la chaleur résiduelle de ses avions stationnés en énergie pour ses salons, minimisant l’usage de chaudières classiques. Renault a, de son côté, financé la pose de panneaux photovoltaïques pour alimenter des bornes de recharge rapide dans plusieurs villes.

Cette double initiative optimise les ressources existantes et illustre bien le principe des SEPs : détourner un inconvénient en atout durable. C’est la preuve que même un secteur très énergivore peut devenir acteur de la transition.

La nature a tant à nous apprendre, si l’on prend le temps de l’écouter.

Comment évaluer et suivre l’impact des SEPs pour renforcer l’agenda vert

Pour garantir le succès de tes Supplemental Environmental Projects, il est indispensable de mesurer leur performance et d’ajuster les actions en continu. L’évaluation permet de valoriser les efforts auprès des autorités, des financeurs et de la communauté. Sans un suivi rigoureux, même les initiatives les plus prometteuses risquent de ne pas atteindre leurs objectifs.

1. Définir des indicateurs de performance clairs

Avant le démarrage, il faut choisir des indicateurs pertinents. Ceux-ci peuvent se regrouper en catégories :

- Quantitatifs : poids de déchets détournés, nombre d’arbres plantés, kWh économisés.

- Qualitatifs : amélioration de la qualité de l’eau, diversité d’espèces recensées.

- Sociaux : nombre de participants aux ateliers, satisfaction locale.

Par exemple, si tu collabores avec un bureau d’études, tu peux t’appuyer sur les unités de contrôle de la qualité de vie pour mesurer l’impact sociétal.

2. Outils et ressources pour un suivi efficace

Plusieurs solutions facilitent le monitoring :

- Applications mobiles : enregistrer en temps réel la progression des plantations ou le poids des déchets sur place.

- Plateformes en ligne : utiliser un tableau de bord collaboratif pour centraliser les données, comme dans les consultations avec des spécialistes.

- Technologies de capteurs : déployer des sondes pour mesurer la température, l’humidité ou la qualité de l’air, en lien avec le conseil environnemental.

- Analyse de cycle de vie : évaluer l’impact global pour sélectionner les interventions les plus vertueuses.

3. Mettre en place un reporting régulier

Les autorités et les communautés apprécient la transparence. Il est judicieux de préparer des rapports trimestriels ou semestriels qui présentent :

- Les écarts entre les objectifs et les résultats.

- Les actions correctives mises en œuvre.

- Des témoignages d’habitants ou de parties prenantes locales.

- Des analyses graphiques et visuelles pour rendre le contenu plus accessible.

Ce suivi peut s’appuyer sur des modèles de reporting déjà en place chez des grands groupes tels que Carrefour ou Danone, qui publient régulièrement leurs bilans RSE.

4. Intégrer l’amélioration continue

Un SEP ne s’achève pas avec la remise du dernier rapport. Il faut prévoir :

- Des points d’étape annuels pour actualiser les indicateurs.

- Une veille réglementaire pour anticiper les évolutions des normes.

- Des retours d’expérience pour enrichir les prochains projets.

- Des formations régulières pour les équipes en partenariat avec des organismes de conseil.

Ces actions garantissent que ton projet reste efficient, même lorsque les contextes techniques ou juridiques évoluent. Le suivi rigoureux assure la crédibilité et la pérennité de l’initiative.

Il n’y a pas de petit geste quand on est huit milliards à les faire.

Impliquer parties prenantes et communautés locales dans les SEPs pour un effet durable

Un Supplemental Environmental Project ne s’apparente pas à un simple chantier imposé : c’est un véritable atelier partagé où chacune des parties prenantes trouve sa place. Les habitants, les associations, les élus et les entreprises concilient leurs attentes pour co-construire une action qui lie impact positif et appropriation collective. Pour réussir, il faut miser sur l’écoute et sur la transparence.

1. Mobiliser et former les habitants

Pour qu’un SEP perdure, il suffit parfois qu’un habitant devienne ambassadeur local. Voici comment procéder :

- Organiser des réunions participatives pour écouter les besoins et présenter le projet.

- Proposer des ateliers pratiques (compostage, plantation, tri) dirigés par des consultants ou des bénévoles formés.

- Donner la parole à des experts, par exemple via une consultation environnementale pour expliquer les enjeux techniques.

- Mettre à disposition des supports visuels et didactiques pour rendre l’information accessible à tous.

2. Collaborer avec les associations et les écoles

Impliquer des structures locales renforce la dimension éducative et durable :

- Établir des partenariats avec les écoles pour intégrer des actions pratiques aux programmes scolaires.

- Travailler avec des associations de protection de la nature pour guider les activités de restauration.

- Co-créer des événements festifs qui mêlent ateliers, expositions et échanges sur la biodiversité.

- Utiliser la communication digitale pour partager les résultats et inviter le grand public, par exemple sur des pages dédiées aux projets.

3. Associer les entreprises du territoire

Certaines PME locales ou grands groupes comme Saint-Gobain peuvent apporter leur expertise et leurs ressources :

- Financement de matériel : outils, semences et engrais écologiques.

- Mise à disposition de locaux pour stocker le matériel ou accueillir des formations.

- Sponsoring de repas conviviaux pour rassembler les bénévoles.

- Implication des salariés dans le volontariat vert, renforçant l’engagement interne.

4. Maintenir le dialogue et assurer la transparence

La confiance naît de l’information partagée :

- Publier des comptes-rendus de chaque réunion, accessibles en ligne ou dans les mairies.

- Créer un comité de suivi réuni chaque trimestre pour évaluer progrès et difficultés.

- Répondre aux questions et aux suggestions via une boîte à idées ou un forum dédié.

- Valoriser les réussites dans la presse locale ou lors de journées portes ouvertes.

5. Pérenniser l’action après la conclusion officielle

Après le rapport final et la validation du SEP, le travail continue :

- Mettre en place des contrats d’entretien pour les plantations et équipements.

- Cultiver un réseau de référents locaux pour garantir le suivi du site.

- Prévoir des bilans annuels pour ajuster les pratiques et garder l’élan citoyen.

- Encourager la réplication du modèle dans d’autres quartiers ou communes.

En plaçant l’humain au cœur du processus, le SEP devient une aventure collective et joyeuse. Changer le monde, c’est souvent commencer par changer son quotidien.

Qu’est-ce qu’un Supplemental Environmental Project (SEP) ?

Un SEP est un projet volontaire que réalise un pollueur dans le cadre d’un accord légal pour compenser ou prévenir un dommage environnemental. Plutôt que de payer une amende purement financière, l’entreprise met en œuvre une action concrète pour réparer ou améliorer un milieu naturel.

Comment une entreprise peut-elle proposer un SEP ?

Le processus implique l’identification de l’infraction, la proposition d’un projet pertinent, la négociation avec l’autorité compétente et la mise en œuvre suivie d’un reporting. Il est conseillé de faire appel à des consultants spécialisés pour garantir la qualité technique et la conformité réglementaire.

Quels types d’actions peuvent être financés dans le cadre d’un SEP ?

Les projets peuvent viser la restauration d’habitats, la réduction des déchets, l’efficacité énergétique, la sensibilisation du public ou encore la préservation de la biodiversité. Le choix de l’action dépend de la nature du dommage et des priorités environnementales locales.

Comment mesurer l’impact d’un SEP ?

Il faut définir des indicateurs clairs (réduction de CO₂, nombre d’arbres plantés, amélioration de la qualité de l’eau…), collecter les données via des outils physiques ou numériques, puis produire des rapports réguliers. Cela garantit la transparence et la pérennité du projet.

Pourquoi choisir un SEP plutôt que de simple sanction financière ?

Outre l’impact positif sur l’environnement, un SEP renforce l’image de l’entreprise, favorise l’adhésion des parties prenantes locales, stimule l’innovation et peut réduire le montant final de la sanction. C’est un levier vertueux qui transforme une obligation en opportunité de progrès.